الغزو العثماني للمشرق في مئويته الخامسة (3 من 5)

بدايات الصراع العثماني-المملوكي

الجمل- علي شكري *:

لا خوف على حكام مصر إلا من بني عثمان!

- السلطان سيف الدين برقوق

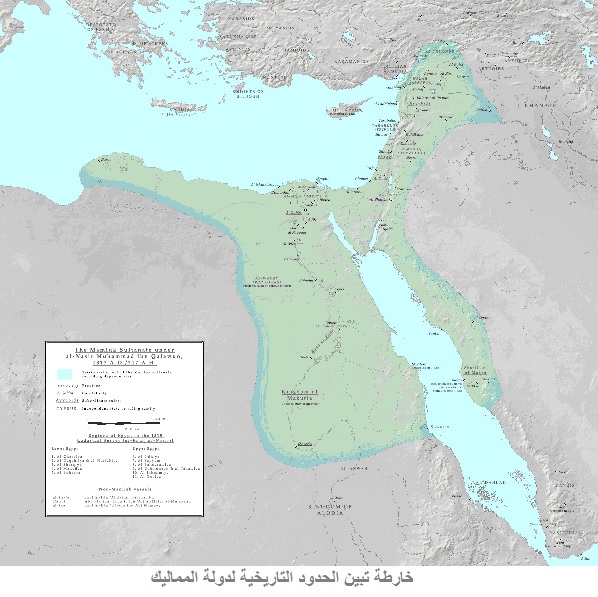

مصر والشام تحت حكم المماليك

بسقوط الدولة الأموية، وانتقال عاصمة الخلافة إلى العراق، فقدت الشام حظوتها كمركز للامبراطورية. ولم يعد أهلها وعشائرها مورداً بشرياً رئيساً لنخبها الإدارية والعسكرية، بل أصبحت، وبوصفها حاضنة النظام الأموي البائد، موضعاً للتوجسِ وضحية للتهميش والتحامل من جانب العباسيين، فباتت بيئة خصبة لانتشار الحركات والإيديولوجيات المعارضة، كالاسماعيلية وغيرها من الدعوات الشيعية والعلوية، فيما ظلت المسيحية دين الغالبية العظمى من سكانها. وخلافاً للدولة الأموية التي قامت على العصبية العربية، كانت الدولة العباسية كوسموبوليتية ومنفتحة على رعاياها المسلمين من غير العرب (المَوالي)، فاعتمدت بداية على الفرس، ولاحقاً على المماليك الترك.

واعتباراً من القرن التاسع، تعاظم نفوذ المماليك الترك الذين استجلبهم العباسيون من آسيا الوسطى، حتى باتوا الحكام الفعليين في بغداد، وأصحاب الكلمة الفصل في تعيين وخلع خلفائها. ولاحقاً، بدأ العباسيون بالاعتماد على مماليكهم في حكم مصر أيضاً. بيد أن هؤلاء سرعان ما كانوا يستقلون بها لأنفسهم، ولذرياتهم من بعدهم، ثم يتوسعون لضم الشام والحجاز. هكذا كانت الحال مع الدولتين الطولونية والإخشيدية في القرنين التاسع والعاشر، وكان ذلك أول عهد هذه الأقطار بحكم سلالات مملوكية تركية. ولم يختلف الأمر كثيراً مع الدولتين الفاطمية والأيوبية اللتين أعقبتاهما؛ فكلتاهما اعتمدتا، بهذا القدر أو ذاك، على مماليك من مختلف الأعراق، في أجهزتهما العسكرية والمدنية.

في عهد الصالح أيوب، آخر سلاطين مصر الأيوبيين، أواسط القرن الثالث عشر، بلغ الاعتماد على المماليك الأتراك حدوداً غير مسبوقة، نتيجة لتفاقم الصراعات داخل البيت الأيوبي، وتصاعد التهديدات الصليبية والمغولية، وتزامُنٍ ذلك مع تزايد المعروض للبيع من المماليك الترك إبان الاجتياح المغولي لآسيا الوسطى. بعد وفاة الصالح أيوب، وما نجم عنها من فراغ، انتقلت السلطة إلى أرملته الحسناء الطموح شجرة الدر. بيد أن معارضة الخليفة العباسي والأمراء الأيوبيين لولايتها (كونها امرأة وجارية) اضطرتها إلى الزواج من عز الدين أيبك التركماني، كبير قادة مماليك زوجها الراحل، ومشاركته في السلطة. ولكنه وبعد مصرع أيبك بتدبير منها، ثم مقتلها هي، انتقاماً، على أيدي جواري أيبك، انتقل حكم مصر إلى المماليك. وكان هؤلاء قد اكتسبوا احتراماً شعبياً واسعاً عشية إلحاقهم هزيمة ساحقة بالحملة الصليبية السابعة، وأسر قائدها لويس التاسع ملك فرنسا في معركة المنصورة 1250. وقد تعززت مكانتهم أكثر في أعقاب تمكنهم بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز، من هزيمة وإبادة جيش هولاكو (الذي كان يقوده كيتبوقا) في معركة عين جالوت 1260. بعدها واصل قطز زحفه شمالاً لطرد وتصفية الحاميات المغولية في مختلف أنحاء سورية بمساعدة من أهلها، وضمّها إلى مصر.

في طريق عودته إلى مصر، اغتيل قطز بمؤامرة دبَّرها ركن الدين بيبرس، كبير قادته العسكرين وأمير المماليك البحرية، وبطل معركتي المنصورة وعين جالوت، والذي مالبث أن تُوِّج ملكاً باسم الظاهر بيبرس. يُعدّ بيبرس المؤسس الفعلي لدولة المماليك، وأعظم سلاطينها على الإطلاق. ففي عهده (1260 - 1277) توطد حكم المماليك في مصر والشام والحجاز، وأعيد إحياء الخلافة العباسية، صورياً، تحت رعايتهم في القاهرة، وليستمدوا منها الشرعية التي كانت تحتاجها دولتهم، وقامت نهضة عمرانية لاتزال الكثير من معالمها حية إلى يومنا هذا.

أما عسكرياً، فقد واصل بيبرس تصديه لغزوات المغول الإيلخانيين في الأناضول، ملحقاً بهم العديد من الهزائم، لعل أهمها معركة أبُلُستين (شمال مرعش) 1277، والتي قاتل فيها سلاجقة الروم إلى جانب المغول. كذلك فقد أقام صِلات دبلوماسية مع مغول "القبيلة الذهبية" الذين كانوا يحكمون روسيا، حيث كانوا أيضاً في صراع مع أبناء عمومتهم الإيلخانيين. وقام بترميم وبناء الكثير من القلاع والحصون لتعزيز الدفاع الاستراتيجي عن الشام، واهتم بتعزيز الأسطول وصناعة السفن. واستمر، بموازاة ذلك، في حربه على الصليبيين، فتمكن من تحرير معظم فلسطين منهم، ما عدا عكا التي استعصت عليه مرتين، وقضى على إمارة أنطاكية الصليبية بعد أن دامت لنحو 170 سنة، واجتاح مملكة كيليكيا الأرمنية، المتحالفة يومئذٍ مع الإيلخانيين والصليبيين، ونهب وهدَّم مدنها، وفرض عليها الجزية. كذلك فقد ضم الحجاز والنوبة وبرقة إلى دولته، وأحكم قبضته على البحر الأحمر حتى مضيق باب المندب. وقام بتوطين الآلاف من التركمان على امتداد الساحل السوري، من كيليكيا وحتى غزة، وذلك لتعزيز دفاعاته ومحاصرة المستوطنات الصليبية، ورفدِ جيشه بالخيالة، وربما أيضاً لموازنة تركيبته السكانية التي كانت تتكون في الغالب من المسيحين وأتباع المذاهب الإسلامية غير السُنيَّة، والتي كان المماليك ينظرون إليها بتوجس وريبة.

و قد تابع خلفه السلطان المنصور سيف الدين قلاوون (1279- 1290) سيرته في كل المجالات. ففي خريف العام 1281، تمكن من إلحقاق الهزيمة بجيوش تحالف رباعي ضم الإيلخانيين، وسلاجقة الروم، وكل من مملكتي كيليكيا الأرمنية وجورجيا، في معركة حمص الثانية. ليقوم بعدها بتصفية ما تبقى من جيوب الصليبيين في المرقب وبانياس وطرابلس. ولكن وفاته حالت دون فتح عكا، وهو ما أنجزه خلفه السلطان صلاح الدين خليل بن قلاوون في العام ذاته، مُنهياً بذلك نحو قرنين من الاستيطان العسكري الصليبي في الشام، ولتنتقل المواجهة مع فلوله إلى جزر البحر المتوسط، مثل قبرص ورودوس وكريت.

قد تابع خلفه السلطان المنصور سيف الدين قلاوون (1279- 1290) سيرته في كل المجالات. ففي خريف العام 1281، تمكن من إلحقاق الهزيمة بجيوش تحالف رباعي ضم الإيلخانيين، وسلاجقة الروم، وكل من مملكتي كيليكيا الأرمنية وجورجيا، في معركة حمص الثانية. ليقوم بعدها بتصفية ما تبقى من جيوب الصليبيين في المرقب وبانياس وطرابلس. ولكن وفاته حالت دون فتح عكا، وهو ما أنجزه خلفه السلطان صلاح الدين خليل بن قلاوون في العام ذاته، مُنهياً بذلك نحو قرنين من الاستيطان العسكري الصليبي في الشام، ولتنتقل المواجهة مع فلوله إلى جزر البحر المتوسط، مثل قبرص ورودوس وكريت.

بمثل هذه الإنجازات المثيرة للإعجاب استهل المماليك عهدهم، وبزخمها انتزعوا شرعيتهم كطبقة عسكرية محاربة/حاكمة، وُلِدت من رحم اليُتْم والعبودية، لتحكم وتدافع عن مجتمعات عجزت عن إنتاج عصبية محلية تجمع شتاتها، وتمكنها من حكم نفسها بنفسها، والذود عن ترابها وحريتها. وأصبحت دولة المماليك، وعلى مدى نحو 267 عاماً، واحدة من أقوى دول زمانها.

أما في الجانب المظلم، فيسجل التاريخ اضطهاد المماليك للمسيحين وأتباع المذاهب الإسلامية غير السنية. فبحكم غربتهم عن المنطقة وثقافتها التعددية، وربما أيضاً بسبب "شبهة" أصولهم المسيحية، وفي حمى صراعهم الضاري مع الصليبيين، لم يستطع المماليك أن يميّزوا بين المسيحيين المحليين من أهل البلاد، وأؤلئك الغزاة والمستوطنين من الفرنجة الأوروبيين. كذلك فإن حداثة عهدهم بالإسلام، في نسخته السُنّية المدرسية، وما رافقها من حماسة ومزايدة، ورغبة مفرطة في التماهي مع المذهب السائد كتعويض عن شعورهم بالاغتراب عن المحيط، وعدوى كراهية الشيعة التي ورثوها عن الأيوبيين في صراعهم مع الإرث الفاطمي في مصر والإسماعيلية النزارية في الشام، ورغبتهم الفوقية في "توحيد الأمة" في صراعها مع المغول والصليبيين .. كل ذلك جعلهم يتعاملون بتوجس وعدائية مع أتباع المذاهب الإسلامية الأخرى. بيد أن تزمُّتهم هذا لم يمنعهم من رعاية الطرق الصوفية السمِحة التي كانت واسعة الانتشار في عهدهم، مثل الشاذلية والرفاعية والبدوية، أو من ملاحقة وسجن أحمد إبن تيمية، السلفي المهوس والعدو اللدود للتصوف والتشيع.

لم يشكل المماليك سلالة حاكمة بالمعنى التقليدي للكلمة؛ إذ لم تكن تربطهم قرابة دم طبيعية، بل "قرابة" قدَرية اصطناعية نَمَت وشائجها فيما بينهم بحكم سيَّرهم الذاتية المتشابة: من اليُتْم والاسترقاق، إلى حياة الجندية والفروسية والسلطان، وثقافة وقيم مشتركة اكتسبوها من تربيتهم الدينية والعسكرية، والإخلاص لمهمة "الدفاع عن ديار الإسلام" التي ألقتها الأقدار على كواهلهم في مرحلة تاريخية بالغة الحرج، فضلاً عن المزايا الطبقية السخية التي منحوها لأنفسهم. فهؤلاء كان يجري شرائهم، وهم صِبية صغار، من أسواق الرقيق في القرم، ثم شحنهم بواسطة تجار بنادقة إلى مصر، حيث يجري إسكانهم في ثكنات معزولة، وإخضاعهم لبرامج تربوية وعسكرية متنوعة وصارمة، لتأهيلهم كفرسان مقاتلين من طراز رفيع. ولم تكن ثمة طريقة موحدة متعارف عليها فيما بينهم لتعييين السلاطين وتداول السلطة، بل كانت مزيجاً من التوريث والتوافق والغلبة، في أجواء تضج بالمنازعات والمؤامرات الانقلابية.

وعلى مدى تاريخها، تعاقب على حكم دولتهم 47 سلطاناً يمكن توزيعهم على "سلالتين":

- المماليك البحرية، وقد سمّوا كذلك نسبة إلى الثكنة التي خصصها الصالح أيوب لإقامتهم في جزيرة الروضة في نهر (بحر) النيل. وقد كانت غالبية هؤلاء تنحدر من قبائل الكبتشاق والكومان التركيتين واللتين كانتا تنتشران في السهوب الممتدة بين آسيا الوسطى والبلقان. واستمر حكمهم نحو 132 عاماً.

- والمماليك البرجية، نسبة إلى برج قلعة القاهرة الذي أسكنهم فيه السلطان سيف الدين قلاوون، أواخر القرن الثالث عشر. وكانت غالبيتهم من الچركس والأبخاز (الأباظة) وغيرهم من شعوب القوقاز. وقد بدأ عهدهم مع تولي السلطان الظاهر سيف الدين برقوق مقاليد الحكم في العام 1382، وخلاله كانت بواكير اتصالاتهم الدبلوماسية مع العثمانيين.

العلاقات العثمانية-المملوكية وديناميات "المنطقة العازلة"

حظي الأناضول، الذي ظل لعقود منصة لانطلاق غزوات الإيلخانيين وحلفائهم باتجاه سورية، بمكانة مركزية في الاهتمامات الجيوستراتيجية للمماليك منذ بداية عهدهم. وقد استغل الظاهر بيبرس انتصاره على التحالف الإيلخاني في معركة أبُلُستين 1277 لإنشاء منطقة أمنية/عازلة تخضع للنفوذ المملوكي على أعتاب الأناضول، وذلك لرصد، وإن أمكن صد المخاطر القادمة من الشمال. وامتدت هذه المنطقة من سهول كيليكيا غرباً وحتى الفرات شرقاً، وشمالاً حتى قيصرية؛ وهي منطقة وعرة في جبال طوروس تشكل جزءاً من الحدود الطبيعية الشمالية لسورية الكبرى. وقد اعتمد المماليك في ذلك على تعيين وجهاء موالين لهم من التركمان المحليين كحكام لمدنها تحت مظلة حمايتهم. كما أقاموا علاقات وثيقة مع إمارة قرمان التركمانية الناشئة إلى الشمال-الغربي منها، والتي ورثت ما كان قد تبقى من رقعة سلطنة سلاجقة الروم، وعاصمتها قونية. وبعد انحسار دولة الإيلخانيين من الأناضول في العام 1336، قامت في هذه المنطقة وإلى الجنوب-الشرقي من قرمان، إمارتان تركمانيتان أخريان:

- ذوالقادر في الشرق، حول مرعش (بما في ذلك قيصرية وعينتاب وملاطية) وضمت تحالفاً من قبائل البيات والأفشار والبيگدلّي؛

- وبنو رمضان إلى الغرب منها في سهول كيليكيا حول أضنه—حيث كانت المملكة الأرمنية قبل قضاء بني رمضان عليها بدعم من المماليك.

وستلعب هذه الامارات، تارةً، دور "المنطقة العازلة" بين المماليك والعثمانيين، عبر إقامتها شبكة من العلاقات المعقدة مع كل منهما، واللعب على توازنات القوى والمصالح بينهما؛ ودور صاعق تفجير الحروب، تارةً أخرى، لدى تحويل ولائها من طرف إلى الطرف الآخر، أو لدى محاولة أحد الطرفين تغيير الستاتيكو القائم.

وقتها كان المماليك لا يزالون القوة الإقليمية الأعظم، فيما كان العثمانيون قوة صاعدة منصرفة كلياً إلى التوسع شمالاً نحو أوروبا. وفي العام 1393، عندما استقبل السلطان بيازيد الأول في عاصمته بورصا، موفداً من السلطان المملوكي سيف الدين برقوق، لم يجد حرجاً في أن يشير إلى نفسه كـ"عبد للسلطان" [المملوكي]. ولعل ذلك لم يكن تواضعاً زائفاً أو ضرباً من دبلوماسية التزلف، بقدر ما كان يعكس نظرة العثمانيين لأنفسهم مقارنة بالمقام الرفيع للمماليك. بيد أن المماليك، وهم يتابعون عن كثب أخبار فتوحات بني عثمان في البلقان، كانوا حتى في تلك المرحلة المبكرة، يتوجسون خيفة من تنامي قوتهم، ومن قضمهم المضطرد لاستقلال الإمارات التركمانية الواحدة تلو الأخرى. ويروي علاء الدين ابن صُغَير، كبير أطباء السلطان برقوق وسفيره، نقلاً عن ابن خلدون، أن الأخير سمع برقوق يقول: لا أخشى تيمورلنك، فالجميع سيساعدوني ضده، بل أخشى من بني عثمان، لا خوف على حكام مصر إلا من بني عثمان! ولعل نبوءة برقوق هذه، والتي أثبت التطورات اللاحقة صحتها إلى حد التراجيديا، ظلت كامنة في الوعي (أو اللاوعي) الجيوستراتيجي للقيادات المصرية جيلاً بعد جيل. وهو ما قد يفسر الحساسية والتشنج البالغ في العلاقات الراهنة بين حكام مصر والنظام النيوعثماني في تركيا.

بعد ذلك جاء اجتياح تيمورلنك للمشرق، والذي عصف بوحشية بكبرى المدن السورية، من حلب إلى دمشق، وأنزل بالعثمانيين هزيمة ساحقة كادت تطيح بدولتهم، كما فصلنا في الجزء الأول من هذه السلسلة. وأدت تلك النكبة المشتركة إلى إضعاف كلتا الدولتين، وكذلك إلى تحقيق المزيد من التقارب بينهما. ولكن ما أن استعادت السلطنة العثمانية عافيتها، ونجح محمد الثاني في فتح القسطنطينية في أيار 1453، واتخذها عاصمة جديدة، حتى بدأت الأحلام الامبراطورية، والفوز بلقب "الخلافة الإسلامية"، وسدانة الأماكن المقدسة في الحجاز والقدس، والسيطرة على تجارة التوابل عبر البحر الأحمر .. تدغدغ مخيلته.

وكانت إمارة ذوالقادر، أولى ساحات صراع النفوذ بين العثمانيين والمماليك. فبحكم موقعها المتوسط بين الدولتين، وإطلالتها على شرق الأناضول، حيث كانت مملكة أق قوينلو (وقبلها قره قوينلو)، حظيت إمارة ذوالقادر باهتمام سائر جيرانها. وتجلى هذا الاهتمام في إقبالهم على الزواج من أميراتها كوسيلة لكسب النفوذ فيها. وقد كان للسلاطين العثمانيين وأبنائهم النصيب الأكبر منهن، وبواقع ست زيجات. وقد رأينا في الجزء الثاني، أن إحدى زوجات بيازيد الثاني كانت عائشة خاتون ابنة علاء الدولة بوزكورت الحاكم الحادي عشر للإمارة، والتي ستصبح أم السلطان سليم الأول. وقبلها أصبحت مُكرّم خاتون ابنة سليمان باي (الحاكم السادس) زوجة ثالثة لمحمد الفاتح، وأم بيازيد الثاني نفسه. وجاءت تلك المصاهرة الجيوسياسية في سياق تحالف بين السلطنة والإمارة ضد كل من القرمانيين والقره قويونلو. وفيما بعد اتفق الطرفان على الحد من تدخل المماليك في شؤون توارث الحكم في الإمارة.

في العام 1465، دبَّر السلطان المملوكي الظاهر سيف الدين خُشقدم عملية لاغتيال مالك أرسىلان حاكم إمارة ذولقادر (أخو زوجة محمد الفاتح). وعندها، برز شقيقاه، شاه بوداق وشاه سِوار كمرشحين طبيعيين لخلافته، فحظي الأول بدعم خُشقدم فيما نال الثاني دعم الفاتح. وكانت النتيجة حرباً أهلية دامت لنحو سنتين، وانتهت بانتصار شاه سِوار بدعم عسكري مباشر من العثمانيين. وتكشف مصادر عثمانية وبندقانية (ڤينيسية) أن محمد الفاتح فكر جدياً حوالي العام 1467 بالزحف جنوباً باتجاه سورية، ولكن رفض أوزون حسن، ملك أق قوينلو، وحليفه أحمد باي أمير قرمان التعاون معه في ذلك، جعله يعدل عن الفكرة، والتوجه بدلاً من ذلك، لغزو قرمان ذاتها جزاءً لموقفها ذاك. وفي كل الأحوال، يمكن اعتبار الحرب الأهلية الذولقادرية أول حرب بالوكالة بين العثمانيين والمماليك، ومؤشراً على تآكل سطوة المماليك على الإمارات التركمانية مقابل تنامي نفوذ العثمانيين.

وقد سبق هذه المواجهة محاولتان قام بها محمد الفاتح للتحرش بالمماليك بغرض التشكيك في جدارتهم بسدانة الأماكن المقدسة وخدمة حجاجها، والتي كانت إحدى الركائز المعنوية الرئيسة لشرعية حكمهم ومكانتهم الفريدة في العالم الإسلامي. في الأولى، استغل الفاتح شكاوى بعض الحجاج من سوء حالة الآبار على طريق الحج، فبعث برسول إلى السلطان لنقل الشكوى وحمَّله المال اللازم لإصلاح الآبار—وكأنه كان يشكك بقدرة المماليك أو أريحيتهم لتحمل التكاليف التافهة لمثل هذا العمل! أما في الثانية، فقد استغل شكاوى مماثلة عن سوء الحالة الأمنية في الطريق إلى القدس، ليبعث برسالة إلى نائب حلب المملوكي مباشرة، يهدده فيها باجتياح الشام ما لم تتحسن الأحوال على طريق الحج—وهي بادرة استفزازية تنضح بغطرسة القوة، وتجاوز فظ لمقام السلطان المملوكي بتوجيه الأوامر والتهديدات مباشرة لمرؤوسيه!

مع اعتلاء بيازيد الثاني العرش في العام 1481، توترت العلاقات مع المماليك مرة أخرى، وهذه المرة على خلفية صراع الخلافة على العرش الذي نشب بين بيازيد وأخيه الأمير جيم. فبعد هزيمة الأخير في الجولة الأولى، لجأ إلى القاهرة حيث أحسن السلطان قيتباي استقباله بدون أن يستجيب لطلبه معونة عسكرية في حربه مع أخيه بيازيد. في العام التالي قاد جيم حملة عسكرية ضد بيازيد بمساعدة قاسم باي ولي عهد إمارة قرمان، ولكنه هُزِم ثانية ففر إلى جزيرة رودوس التي كانت يومئذٍ تحت حكم فرسان القديس يوحنا، ومنها توجه إلى أوروبا ليصبح ألعوبة في ايدي دولها المعادية لبلده وقومه. ثم حصلت أزمة أخرى حين أقدم المماليك على احتجاز سفير عثماني كان في طريقه من الهند بصحبة سفير هندي يحمل هدايا إلى السلطان بيازيد.

في مثل هذه الأجواء الملبدة نشبت أول حرب عثمانية-مملوكية مباشرة قدر لها أن تدوم لنحو ست سنين.

الحرب العثمانية-المملوكية الأولى (1485 - 1491)

بدأت هذه الحرب عندما حوَّل علاء الدولة بوزكورت، حاكم إمارة ذوالقادر، ولاءه من المماليك إلى العثمانيين. ثم أقدم، بدعم من ابن اخته وصهره بيازيد الثاني، على مهاجمة الحامية المملوكية في مدينة ملاطية ربيع العام 1484، ولكنه فشل في الاستيلاء عليها. في العام التالي، هاجمت القوات العثمانية بقيادة قره گوز محمد باشا مواقع المماليك وحلفائهم من قبيلتي تورغوتلو وڤاساك المتمردتين في منطقة أضنه، وذلك بالترافق مع هجوم بحري على شمال الساحل السوري. وكانت قبيلتا تورغوتلو وڤاساك  التركمانيتان ذات الميول القزلباشية، قد هُجِرتا قسراً من إمارة قرمان خلال حملة محمد الفاتح عليها مطلع السبعينات. وفيما أحرز قره گوز بعض النجاح في قمع تمرد القبيلتين، فإنه مني بالهزيمة في معركة مع المماليك قرب أضنه في شباط 1486. فأرسل إليه بيازيد بتعزيزات كان على رأسها صهره أحمد باشا هرسك زاده، وضمت وحدات من الإنكشارية، ولكن المماليك تمكنوا من هزيمتها جميعاً مرة أخرى، ووقع أحمد باشا في الأسر، فيما لاذ قره گوز باشا بالفرار. وهكذا عاد سهل كيليكيا إلى المماليك.

التركمانيتان ذات الميول القزلباشية، قد هُجِرتا قسراً من إمارة قرمان خلال حملة محمد الفاتح عليها مطلع السبعينات. وفيما أحرز قره گوز بعض النجاح في قمع تمرد القبيلتين، فإنه مني بالهزيمة في معركة مع المماليك قرب أضنه في شباط 1486. فأرسل إليه بيازيد بتعزيزات كان على رأسها صهره أحمد باشا هرسك زاده، وضمت وحدات من الإنكشارية، ولكن المماليك تمكنوا من هزيمتها جميعاً مرة أخرى، ووقع أحمد باشا في الأسر، فيما لاذ قره گوز باشا بالفرار. وهكذا عاد سهل كيليكيا إلى المماليك.

في العام التالي 1487، أرسل بيازيد حملة برية وبحرية أخرى كان على رأسها الصدر الأعظم خوجا داوود باشا، وانضمت إليها قوات من إمارة ذوالقادر، ولكنها لم تجرؤ على مهاجمة قوات المماليك، واقتصرت عمليتها على قتال قبيلتي تورغوتلو وڤاساك اللتان كانتا قد عادتا إلى التمرد ثانية. صيف العام 1488، جرد العثمانيون حملة أكبر، قُدر عديد أفرادها بنحو 60 ألف، وكان على رأس قواتها البرية حاكم روميليا خادم علي باشا، فيما كان على رأس الأسطول أحمد باشا هرسك زاده بعد فُكَّ أسره. وقد طلب العثمانيون من سلطات البندقية، التي كانت تحتل قبرص يومئذٍ، السماح لهم باستخدام ميناء فاماغوستا كقاعدة إمداد لقواتهم، ولكن الأخيرة رفضت بحزم، بل واتخذت تدابير احترازية لمنع القوات العثمانية من الاقتراب من الميناء. كذلك فقد التمس المماليك المعونة البحرية من عدة دويلات وإمارات إيطالية، فباؤوا بالخيبة أيضاً، ولكنهم حصلوا في نهاية المطاف، على بعض العون اللوجستي من فرديناد الثاني ملك أراغون وصقلية. أما الأسطول العثماني فقد أبحر مباشرة نحو ميناء الإسكندرون لاعتراض تقدم أية تعزيزات مملوكية باتجاه كيليكيا، ولكنه ما لبث أن تحطم بعاصفة قوية قبالة الشاطئ، فأمكن لقوات المماليك التقدم بسلام نحو كيليكيا. والتقى الجمعان في أغاتشريي قرب أضنه في آب 1488. ودارت المعركة سجالاً في البداية، بتقدم العثمانيين في الميسرة مقابل تقدم للمماليك في الميمنة، إلى أن أخذ الجنود القرمانيون التركمان بالتراجع، ربما لعدم حماسهم للقتال إلى جانب خصومهم التاريخيين، فتبعهم آخرون، ولتنتهي المعركة بنصر مؤزر للمماليك.

وقد مُنيَّت فلول القوات العثمانية بالمزيد من الخسائر خلال تقهقرها، جراء هجمات العشائر التركمانية عليها وهي في طريقها نحو قرمان لإعادة تجميع صفوفها. وهكذا سقطت أضنه في يد المماليك بعد حصارها لفترة وجيزة، ليقع سهل كيليكيا بأكمله في قبضتهم. وقد أدت تلك الهزيمة إلى تصدع تحالف العثمانيين مع من كان معهم من التركمان، بل وإلى عودة إمارة ذوالقادر نفسها إلى حظيرة ولائها التقليدي للمماليك، واسترجاع المماليك لحزامهم الأمني كما كان قبل الحرب.

في العام 1490، زحف المماليك شمالاً باتجاه إمارة قرمان (التي كان قد ضمها العثمانيون قبل ذلك بثلاث سنين وهجَّروا كل التركمان من سكانها) وحاصروا مدينة قيصرية. ولكنهم سرعان ما رفعوا الحصار وقفلوا راجعين إلى كيليكيا حال تقدم القوات العثمانية بقيادة أحمد باشا هرسك زاده.

ويبدو أن المماليك كانوا قد أُرهِقوا تماماً من هذه الحرب وتكاليفها اللوجستية والمالية الباهظة على مواردهم الآخذة بالشُح أصلاً، فيما كان العثمانيون يعانون بدورهم من هاجس مواجهة حملة صليبية جديدة كانت تدبرها بعض القوى الأوروبية ضدهم، بالاستفادة من وجود الأمير المنشق جيم رهينة بين أيديهم. كذلك فقد كان من الصعب على الطرفين تسويغ الاستمرار في تلك الحرب بين دولتين مسلمتين أمام الرأي العام، وخاصة مع تواتر أخبار اضطهاد الإسبان للمسلمين في الأندلس وتشديدهم لحصارهم الجائر لآخر معاقلهم في غرناطة. وهكذا فقد بات الطرفان مهيئان للتوصل إلى تسوية سلمية، وهو ما حصل فعلاً بفضل الجهود الحثيثة التي قام بها شيخ الإسلام الملا علاء الدين علي العربي (الحلبي)، حيث وقع الطرفان في العام 1491، على معاهدة سلام في ممر گوليك في جبال طوروس. وبموجبها احتفظ المماليك بكيليكيا، وعاد الطرفان إلى الوضع الذي كان سائداً قبل الحرب بدون تغيّرات تذكر.

أظهرت هذه الحرب تنامي قوة العثمانيين في البحر، مقابل تفوق المماليك في البر، وذلك بفضل شبكة الحصون والقلاع التي كانت بحوزتهم في شمال سورية والإمارة التركمانية التابعة لهم، وكذلك بفضل كفاءة وحدات الفرسان التي كانت تمدهم بها العشائر التركمانية والعربية في الشام. فيما اعتمد العثمانيون على قوات نظامية من الانكشارية والمشاة بالإضافة إلى خيالة خفيفة من التركمان، ولكنهم كانوا يعانون من ضعف في القيادة في ظل إحجام بيازيد عن النزول إلى الميدان بنفسه لقيادة الجيش.

نُذر شؤم من غرب المتوسط

أواسط القرن الخامس عشر، كان الإسبان قد قضموا معظم بلاد المسلمين في الأندلس، فلم يتبقَ منها سوى مملكة غرناطة في الجنوب، بل وأصبح للبرتغال موطئ قدم في مدينة سبتة على الساحل المغربي. وكما أشرنا في الجزء الأول، فقد أدى سقوط القسطنطينية في يد العثمانيين في العام 1453، إلى موجة من الذعر والكراهية تجاه المسلمين على امتداد أوروبا. وفي العام 1471، دعا البابا سيكستوس الرابع إلى شن حملة صليبية جديدة، ولكنها ما لبثت أن منيت بالفشل على شواطئ إزمير. ثم عاد فجدد الدعوة مرة ثانية في العام 1481، في أعقاب الحملة البحرية العثمانية على أوترانتو في جنوب إيطاليا، والمذبحة الرهيبة التي ارتكبتها هناك.

وفي هذا السياق، عمد فرديناند الثاني ملك أراغون، إلى تحصين صقلية وزيادة التضييق على المسلمين والمورسكيين في الأندلس، وتشديد الحصار على غرناطة، ما دفع بحكامها من بني الأحمر إلى الاستنجاد بفائض القوة الإسلامية في المشرق. وهكذا، ففي العام 1487، أرسل أبو عبد الله الصغير، والذي سيكون آخر ملوك غرناطة، بمبعوثين إلى كل من السلطانين بيازيد الثاني وقيتباي طلباً لمساعدتهما في مواجهة تهديدات التحالف الإسباني الثنائي لفرديناند الثاني ملك أراغون، وزوجته إيزابيلا الأولى ملكة قشتالة. ويبدو أن بيازيد الثاني وضع بداية خطة لتقديم العون العسكري، بيد أن انشغاله في الحرب مع المماليك حال دون تنفيذها كما ينبغي. ولكن من الثابت أنه أرسل بقائد بحريته كمال ريس على رأس أسطول إلى غرب المتوسط، فغزا مالطة بداية، ثم أقام قواعد له في عنّابة وبجاية وجزيرة جربة، ودأب من هناك على شن الغارات على السواحل الشرقية لإسبانيا. بيد أنه لم يستطع، في نهاية المطاف، الحيلولة دون سقوط غرناطة أوائل العام 1492. وقد استمر الأسطول العثماني في عملياته هناك حتى انسحابه في العام 1495، حاملاً معه أعدداً كبيرة من نخبة المسلمين واليهود الأندلسيين لتوطينهم في حواضر السلطنة.

أما المماليك، وفي خضم حربهم مع العثمانيين، فقد وجدوا أنفسهم مضطرين للتحالف مؤقتاً (ما بين العامين 1488 - 91) مع فرديناند الثاني. وحصلوا بموجب ذلك على بعض الدعم اللوجستي من الاسطول الإسباني بالإضافة إلى إمدادات من القمح. بيد أن ذلك لم يمنع السلطان قيتباي من التهديد بالانتقام من رعاياه الأقباط ومسيحيي الشام، رداً على أي مكروه يصيب مسلمي غرناطة، ولكنه ولحسن الحظ، لم ينفذ تهديداته الخرقاء تلك.

على أن سقوط غرناطة والتنكيل بمسلمي ويهود الأندلس، لم يكن خاتمة المآسي، بل ربما كان بدايتها، وعلى نطاق كوني هذه المرة. فبعد بضعة شهور من سقوطها، وبتكليف من التاج الإسباني، أبحر كريستوف كولومبوس غرباً لاستكشاف طريق جديدة، لا تمر بديار المسلمين، نحو آسيا. ولكنه، وبدلاً من ذلك، ومن حيث لم يكن يدري، "اكتشف" قارة جديدة عامرة بأهلها وثرواتها وحضاراتها العريقة، سميت لاحقاً "أمريكا". وربما لأن القارة الجديدة كانت في وداعتها وسماحتها ورخاء عيشها وتنوعها الحضاري أشبه بأندلس عملاقة، فقد لاقت مصيراً مشابهاً، بل وأشد هولاً بأضعاف من مصير أختها الصغرى، وعلى أيدى البرابرة أنفسهم!

بعد ذلك بخمس سنين، و هذه المرة بتكليف من التاج البرتغالي، أبحر فاسكو دا غاما حول القارة الأفريقية، وللغرض عينه—استكشاف طريق جديدة لا تمر عبر دولة المماليك إلى بلاد التوابل. فكان أن اكتشف في العام 1497، طريق رأس الرجاء الصالح من أوروبا إلى جنوب-شرق آسيا بدون المرور في البحر الأحمر. ولكن ما أن وصلت سفن البرتغاليين إلى مياه المحيط الهندي، حتى بدؤوا بممارسة أبشع أشكال القرصنة والعربدة الدموية ضد الموانئ والسفن التجارية العائدة في غالبيتها للتجار المسلمين بين الهند والمشرق العربي، ولم توفر سيوفهم حتى الحجاج المبحرين في عُرض البحر. وأدى ذلك إلى توقف حركة التجارة بين الهند وأوروبا عبر مصر والشام، وحرمان المماليك من عائداتها التي كانت تشكل مورداً رئيساً لخزينتهم، فشارفت دولتهم على الإفلاس. وأدى كل ذلك إلى نشوب الحرب المملوكية-البرتغالية (1505 – 1517) والتي استزفت ما كان قد تبقى من الموارد المالية والعسكرية للمماليك، وجعلت دولتهم تسقط كثمرة يانعة في يد العثمانيين في أعقاب معركتي مرج دابق 1516 والريدانية 1517. وهو ما سنفصله في الحلقة الرابعة والأخيرة من هذه السلسلة.

هكذا إذن، بدا مشهد حوض البحر المتوسط، شرقاً وغرباً، في الهزيع الأخير من العصر الوسيط، وعشية ولادة عصر الاستعمار والاستيطان والاستعباد والإبادة، لمصلحة حفنة من أوليغارشيات أوروباً الأطلسية ضد شعوب بقية القارات!

* كاتب وباحث سوري

إضافة تعليق جديد