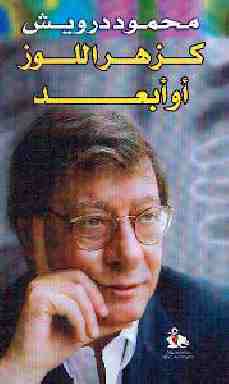

كزهر اللوز أو أبعد : محمود درويش في ديوانه الجديد

ما يستدركه محمود درويش من <نقصان> في كأس الحياة والوجود، هو خلاصة الخلاصات في مسيرة الكتابة، والتحول، والتأمل، والتذكر، والأمل. كل ذلك في ما يشبه التنقل الدائم فوق أغصان شجرة المنافي.

لقد كان دأبه مغادرة الموقع فور الوصول إليه درءا للضجر، واعتياد الكسل، والإدمان والاسترخاء. ومع كل خطوة جديدة إصرار آخر على استكشاف مسالك لغوية تؤدي، بدورها، الى مسارب وثغور وشعاب تلو أخرى. ما دامت الحياة ليست قعودا وانتظارا، بل سعي في مناكبها، وقلق يسري في العروق والمفاصل ولا ينطفئ.

وقد أيقن درويش ان الاختبار الحقيقي ليس في <التموضع> واتخاذ الحصون والمتاريس، ولا في غرز النصب فوق هضبة الهدف الأول القريب المنال، بل في كيفية تحرير الذات من غواية الاستسلام لما أنجز، وبات في حكم الرصيد الشخصي للشاعر.

ولذلك، فإن اي تردد في مجال التطوير سيقع في دائرة المراوحة، التي هي شكل آخر من أشكال التراجع والنكوص.

ولمحمود درويش عند كل منعطف من منعطفاته الأساسية معلم شعري يستدل به، او قصيدة باتت عنوانا لمرحلة يتمثل فيها الخاص والعام، ويلتقي عندها البعد السياسي الزمني، بالبعد الشعري الإبداعي.

في مجموعته الأخيرة <كزهر اللوز او أبعد> الصادرة في طبعتها الاولى 2005 عن منشورات رياض الريس، هو درويش آخر يخرج من معطف الأول لينسل في معطف الثاني. هو شاعر في شاعر: <وأمشي ثقيلا ثقيلا، كأني على موعد/ مع إحدى الخسارات. أمشي وبي شاعر/ يستعد لراحته الأبدية في ليل لندن> ص .120

هذا المشي يبدو محكوما بمشيئة قدرية لا سبيل الى تجاهلها او الإفلات منها. وكأنه للتذكير بالمصير السيزيفي الذي ينتظر الفلسطيني الذي كتب عليه هو الآخر ان يواجه الأجل المماثل للبطل الاغريقي. ولكن ليس تنفيذا لعقاب نازل من قبل آلهة الأولمب هذه المرة.

بل إن صنّاع <الميثولوجيا> الفلسطينية المعاصرة هم آلهة من لحم ودم، جاء بهم النفير الصهيوني من كل فجاج الأرض والتعاليم العنصرية، ليجعلوا من فلسطين مختبرا للوعد الإلهي.

ومحمود درويش يدرك استحالة اجتماع <حلمين> متنافرين بل متصارعين على أرض واحدة، بل فوق سرير واحد. والمأزق يتجلى شعريا في هذا المقطع: <لا أستطيع لقاء الخسارة وجها/ لوجه. وقفت على الباب كالمتسول. /هل أطلب الإذن من غرباء ينامون فوق/ سريري أنا.. بزيارة نفسي لخمس دقائق؟... <هل يقولون لي: لا مكان لحلمين في مخدع واحد؟> ص.191

ومع أننا هنا لسنا بصدد وضع تجربة درويش كلها في الميزان، غير أن من الضروري التنويه بقدرته على تطوير أدواته التعبيرية باستمرار.

الحقيقة الشعرية

فقد رأى، منذ مرحلة متقدمة من تجربته المتنامية، بحكم رؤيته النقدية الجمالية، ان الحقيقة الشعرية هي فوق كل مكسب آني او <ظرفي>. وان لا بد من الحسم، وتحديد وجهة السير، وإذا كان الثمن الواجب دفعه للخروج على النمطية وحصار التعريفات، هو التحدي واحتمال الصبر ورفض المساومة، فدرويش مصمم على ذلك.

لم تغره الألقاب شبه المنزلة والمكرسة، وبعضها كان <الرافعة> في بداية المشوار العوليسي كلقب <شاعر المقاومة> او <شاعر الأرض المحتلة> لتيقنه ان مثل هذه الألقاب لا بد ان تتحول عاجلا او آجلا، الى إرث ثقيل من قيود وقوالب وامتيازات يصعب التخلي الطوعي عنها، او التبرؤ منها.

ومنذ تسعينيات القرن الماضي كان درويش على درجة من التنبه والقلق، أفضت الى دخول طور انعطافي جديد في شعره، من أهم سماته ظاهرة التأمل والتساؤل والحوار الداخلي.

ولم يكن هذا المنحى التأملي ليمر هادئا من دون ردات فعل، وتعرض للنقد الذي وصل في بعض الأحيان الى حد التشكيك وكيل التهم جزافا.

أما درويش فكان قد قطع أشواطا في <خطة> التطوير الشاملة، منوعا في تشكيلاته الايقاعية بحيث لا يطغى صوت وتر على آخر في النص الواحد. ومولجا النثر في الشعر، والشعر في النثر مستوحيا، في هذا الصنيع، معادلة هي من نسج أبي حيان التوحيدي في كتابه (الامتاع والمؤانسة) ومفادها: أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم. وقد أدرجها درويش في مقدمة (كزهر اللوز أو أبعد). انطلاقا من هذه المعطيات، يمكننا الولوج الى جديد درويش في مجموعته الأخيرة، التي هي شديدة التقارب من حيث المناخ العام، مع سابقتها (لا تعتذر عما فعلت) الصادرة قبلها بعام واحد عن رياض الريس للنشر ايضاً.

فهما تتقاربان وتشتركان في المنحى التأملي، والسياق السردي، ومستويات التعبير الفني، والانسياب الايقاعي، ووحدة الموضوعات الى حد كبير.

وفي التبويب المتبع في (كزهر اللوز) ما يتيح لنا ان نتوقف عند ثلاثة محاور بارزة هي الحب، والتأمل، والسلام المنزع الإنساني.

ولكن (الحب) لدى درويش لا يحتل حيزاً خاصاً او مستقلاً، فهو دائما فرع من قضية كبرى هي قضية الوطن والوجود المهدد بالخطر، فإذا هو يطل من شقوق النصوص كفسحة للتذكر، والندم، والتأمل في قضايا القلب وشجونه، وكوقت مستقطع للشهوة العابرة، ومناداة الجسد واعتصاره والإصغاء إليه: <غطيت مرآة الجدار بمعطف كي لا أرى/ اشعاع صورتها.. فأندم/ قلت: أنسى ما اقتبست لها/ من الغزل القديم، لأنها لا تستحق/ قصيدة حتى ولو مسروقة> ص .94

ولذلك فكل ما يستحق الحياة والكتابة هو لتلك الحبيبة التي من اجلها يختلس الفرح العابر.

ودرويش في نصه الملحمي يجعل من حياة الفلسطيني اليومية، رهينة لمعادلة صعبة تقوم على التئام شرطين متناقضين يمثلان طرفي الموت والحياة. بحيث ان اي عرس يستوجب ان تقابله جنازة من الطرف الآخر.

وإذا كان لا مفر من المشاركة في غناء، فالمفروض اولا الانتهاء من تشييع الجنازة.

فالأصل إذن طقس الجنازة، وما عداه هو الفرع ولا يستدعي سوى الالتفات تلبية لواجب لن يكون إلا سريعاً وعابراً.

وفي مثل هذه المآلات التراجيدية، تصبح الحياة مادة مفقودة ولا يمكن القبض عليها إلا اختلاساً، وتذكراً استثنائياً، كمن يفيق تواً من دواره، او يصحو على وجود منح له من دون ان يمارسه او يستمتع به. ولعل هذه اللفتة الدرويشية الى الحياة واقتناصها، تأتي في اعقاب اخطر تجربة وجدانية وجودية يجتازها محمود درويش، والتي ألهمته مطولته الملحمية <جدارية> كأنما كان في أمس الحاجة الى مثل هذه الصدمة الوجودية <ليستيقظ> ويلتفت الى ذاته، ويحتفل بحقه الشخصي في مزاولة الحياة كشأن ذاتي لا منة فيه لأحد.

الثائر والشاعر

أما بشأن الاسلوب فقد قيل الكثير في خصائصه، وأشار بعض النقاد الى طغيان السردية على شعر درويش، كالناقد عبد الله الغذمي الذي يصر على اعتباره ناثراً لا شاعراً، وهو حكم غير صائب.

فمحمود درويش استطاع ان يطوع النثر ويرتقي به، حتى ليخيل إليّ انه قد قلب مفهوم التضمين من الشعر الى النثر.

ومع ذلك فهو لا يجد غضاضة، او ضيرا على الشعر من النثر، فقد يلجأ الى استخدام النثر بوعي كامل، موظفا الجملة النثرية بما يخدم الخط الشعري <العام> للنص. حتى لو تطلب الهدف <الاستراتيجي> <تجسير> الحالة النثرية وصولا الى المركب الدرويش في التعبير: <كم أنت حر في ادارة شأنك الشخصي/ في هذا الزحام بلا رقيب منك او/ من قارئ> ص .26

ومحمود درويش الذي لا يقيم في مجموعة شعرية مرتين، هو دائما قاطع مراحل وجسور. وكلما وقف على جسر قلنا معه: <الى اين يأخذنا الجسر؟>.

محمد زينو شومان

المصدر: السفير

إضافة تعليق جديد