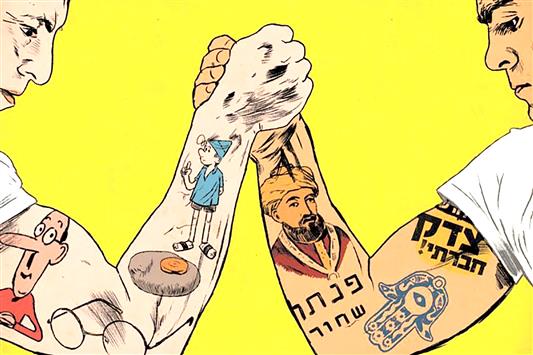

الهوة الطائفية بين الأشكناز والشرقيين في إسرائيل كبيرة

منذ الإعلان عن إقامة الدولة اليهودية في العام 1948 والصراع يحتدم على الهوية الفكرية لهذه الدولة، الدين والدولة، والهوية الثقافية لها، غربية أم شرقية. ومع مرور الوقت ابتكر القادة المؤسسون للدولة العبرية ما أسمي بـ «الوضع القائم» تعريفا للعلاقة بين الدين والدولة وهي صيغة حل وسط تعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. ولكن عجزت الدولة العبرية عن إيجاد حل لمشكلة التنافر الثقافي بين المهاجرين من الغرب والمهاجرين من الأقطار العربية والإسلامية.

ولأسباب مختلفة بينها طبيعة الصهيونية ونشأتها في أوروبا الوسطى وسيطرة يهود أوروبا الشرقية عليها في مراحلها الأولى تحددت صورة الدولة العبرية على شاكلتهم. ونظرا للفوارق الكبيرة بين المجتمعات الأوروبية والمجتمعات العربية في ذلك الوقت نجحت الأحزاب الحاكمة في إسرائيل في فرض النموذج الغربي على المهاجرين الجدد من الدول العربية. ورغم أن هذا لم يكن مقبولا من جانب المهاجرين الشرقيين إلا أن أحدا لم يطلب رأيهم ما قاد إلى عدد من حالات التمرد على بوتقة الانصهار وفق النموذج الغربي.

وكانت عملية فرض ذلك النموذج شديدة الحدة ما ولّد أنماطا متفاقمة من الإحساس بالتمييز. وحتى الآن ورغم مرور أكثر من خمسين عاما لا تزال تظهر في إسرائيل مشكلة الأطفال المختطفين من العائلات اليمنية. كما أن التمردات ضد التمييز العنصري بدأت في نهاية الخمسينيات في حيفا واتخذت في الستينيات طابعا عنفيا مع ظهور «الفهود السود» وأغلبهم من يهود المغرب.

ولعبت خطط توزيع السكان التي انتهجتها حكومات إسرائيل الأولى دورا في تخليد الفارق بين الأشكناز والشرقيين بين المهاجرين. فقد كان يتم وضع المهاجرين من الدول العربية في مناطق حدودية وفي الضواحي في حين كان يسكن المدن غالبا مهاجرون أشكناز. وتركت فترة ما كان يسمى بـ «المعابر» وهي مخيمات مؤقتة لاستقبال المهاجرين تمهيدا لإعادة إسكانهم أثرا هائلا لا يزال مستمرا حتى اليوم في العلاقة بين المهاجرين الشرقيين والمؤسسة الحاكمة.

ولم يكن التمييز اقتصاديا جغرافيا وحسب بل تخطاه إلى البعدين الثقافي والديني. وطوال الوقت كانت النظرة الدينية وفق التوجه الأشكنازي صاحبة غلبة حتى في المؤسسة الدينية التي كانت تحت إدارة حزب المتدينين الوطنيين. وتقريبا كان الغناء وفق النموذج الشرقي شبه محظور في إسرائيل غربية التوجه لدرجة خلقت تعصبا كبيرا لدى الشرقيين. فقط بعد مرور عقود وتقريبا في الثمانينيات بدأت النماذج الشرقية في محاولات تأكيد وجودها. وهكذا نشأ حزب مثل حركة «شاس» أفلح في إعادة الاعتبار، بحدود ضيقة، إلى الثقافة الشرقية في الجانبين السياسي والديني. وأثّر هذا بشكل ما على الواقع العام في إسرائيل.

ولكن التغييرات في الميول العامة في المجتمع الإسرائيلي والتي أعقبت بشكل كبير الانقلاب السياسي الذي أوصل الليكود إلى الحكم في العام 1977 أنشأت شرائح من الشرقيين أكثر نفوذا من السابق. وبعد ذلك صارت المطالبات بالاعتراف بدور الشرقيين ومكانتهم في الواقع الإسرائيلي والتاريخ اليهودي أكثر قوة من ذي قبل. ومع ذلك ظلت الرواية الشرقية للتاريخ بعيدة عن أن تكون صاحبة نفوذ واضح على الأقل في المستوى الرسمي للرواية الإسرائيلية.

ومؤخرا، وتحت ضغط قوي من فعاليات شرقية، ولاعتبارات تتعلق برغبة قادة اليمين في إسرائيل في كسب التأييد في أوساط الشرقيين بدأت خطوات باتجاه تفهم الرواية الشرقية. ورأى البعض أن هذا التفهم ينبع من التغيير في وجهات نظر الليبراليين الإسرائيليين الذين لاحظوا أن الصراع ليس بين أشكناز وشرقيين بقدر ما هو صراع بين عنصريين. وحسب رأي هؤلاء تحاول أطراف عنصرية تسعير الحرب الثقافية بدل الإفادة من ثمار التنوع.

ويقر كثيرون بأن ما سعت إليه لجنة بيطون التي وضعت توصيات لـ «تعظيم» مكانة اليهود الشرقيين في مناهج التعليم الإسرائيلية هي «المساواة». لكن آخرين يقولون بأن هذه المساواة تحوي بداخلها إجحافا بحق الحقيقة والأهم أنها ترسخ صفات للشرقيين تفيد بالتحجر والتدين. ومع ذلك فإن التقرير أثار عاصفة شديدة أدخلت إلى دائرة النقاش أنماطا مختلفة من المعلقين والسياسيين والمفكرين الإسرائيليين. وعادت إلى الواجهة تعابير قديمة حول دونية مستوى الشرقيين مقارنة بالأشكناز وخطيئة السياسيين أنصار التقرير المستعدين لتزوير التاريخ طالما أن في ذلك خدمة انتخابية لهم. وفي مقابلة صحافية أكد الشاعر إيرز بيطون، الذي تولى رئاسة اللجنة التي حملت اسمه إلى حقيقة «أننا حاليا نعيش في غيتو. غيتو لا يعتدّون به ويبصقون عليه. وقد حان الوقت للتغيير». وأكد أن «الهوة الطائفية لا تزال قائمة» وأن الجهة المهيمنة في إسرائيل «تظن أن بوسعها احتقار كل ما لغيرها». وخلص إلى القول بأن «هذا التقرير أفلح في أن يهز ويزلزل دولة كاملة وأن يعوّم الأزمة. وهذا انقلاب تاريخي يحدث لأول مرة منذ قيام الدولة».

وفي كل حال من الواضح أن تقرير لجنة بيطون ألقى الضوء على واحدة من أهم مشاكل المجتمع الإسرائيلي التي لم تجد لها دواء حتى الآن رغم كل التغييرات التي جرت. وواضح أيضا أن نفوذ الشرقيين السياسي لم يعكس نفسه بعد على المستويات الفكرية والأكاديمية في المجتمع الإسرائيلي حيث يرى البعض أن «الهندسة البشرية» خلدت الفوارق والشرخ القائم. وحتى رئيس اللجنة نفسه لا يبدو واثقا أن التوصيات التي رفعها ستنفذ ولكن كل ما يأمل به هو أن يسهم التقرير في خلق نقاش حيوي وصادق قد يقود إلى الغفرار بحق الشرقيين في تأكيد هويتهم في المجتمع الإسرائيلي من دون شعور بالدونية.

حلمي موسى

المضدر: السفير

إضافة تعليق جديد